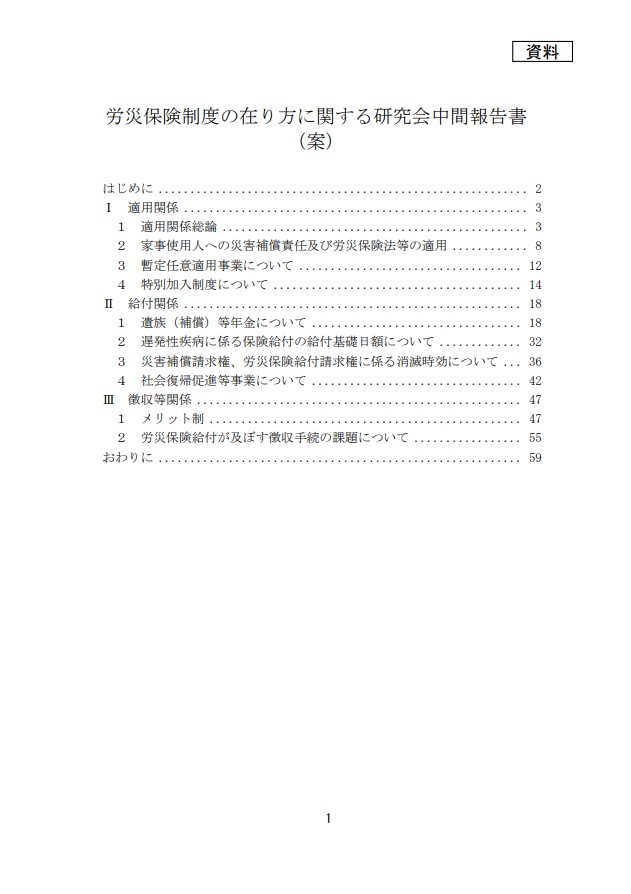

「労災保険制度の在り方に関する研究会中間報告書(案)」が示されました

7月29日、第8回労災保険制度の在り方に関する研究会が開催され、「労災保険制度の在り方に関する研究会中間報告書(案)」が示されました。

次のような内容となっています。

Ⅰ 適用関係

1 適用関係総論

→ 現状においては、労災保険法の強制適用の範囲を労働基準法が適用される労働者以外の就業者にも拡大することについては、なお、多くの議論の余地がある

→ 労働基準法上の「労働者」に関する概念の議論も踏まえつつ、労働基準法との関係も含めた労災保険制度の位置付けと保険料負担の在り方も含め、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある

2 家事使用人への災害補償責任および労災保険法等の適用

→ 家事使用人に労働基準法が適用される場合には、災害補償責任および労災保険法も適用することが適当とすることについては概ね意見は一致した

→ 労災保険法や徴収法を私家庭の私人に適用するにあたっては、履行確保の可能性、また私家庭の私人が負う保険関係の手続きに係る事務負担の軽減も含めて、運用上の課題を検討することが必要である

3 暫定任意適用事業について

→ 現行の暫定任意適用事業について、強制適用すべきとの方向性では意見が一致したが、適用の課題とされてきた適用事業の把握や事業主の事務負担等の課題が解決される可能性がどの程度あるのかは検証することが必要である

→ 農林水産省とも連携の上、順次、強制適用に向けた検討を進めることが適当だが、その際、上記に関する検証等が必要であるため、事業主と関係団体等との連携や協力の在り方等についての検討も含め、その実現可能性や実効性についても農林水産省の協力も得つつ、検討することが必要であり、林業および水産業についても課題の解決策を検証した上で検討を進める必要がある

4 特別加入制度について

→ 特別加入団体に災害防止の取組みを期待できるかとの点について議論を行ったが、意見が分かれており、労使を含めてさらに議論を深める必要がある

→ 法令上に特別加入団体の要件や手続きを明確化することについては、積極的な意見があり、その際、承認の取消し(保険関係の消滅)に直結することは特別加入者に対して大きな影響をもたらすことから、承認の取消し等に先立って改善を要求する等、段階的な手続きを設けることが必要である

Ⅱ 給付関係

1 遺族(補償)等年金について

→ 遺族(補償)等年金の今日における趣旨・目的について、研究会として意見の一致には至らなかったことから、引き続き、専門的見地から議論を行う必要がある

→ 生計維持要件については、喫緊の見直しをすることは要しないものの、家族や家計維持の在り方が多様化していることを踏まえれば、遺族(補償)等年金の制度趣旨の検討と合わせて、引き続き、専門的見地から議論を行う必要がある

→ 労働基準法の遺族補償との関係については、遺族(補償)等年金の制度趣旨とあわせて検討することが望ましい論点であり、引き続き、専門的見地から議論を行うことが必要である

→ 夫と妻との支給要件の差異については、解消すべきとの点で意見は一致した

→ また、その具体的な解消方法については、夫に課せられた支給要件を撤廃することが適当であるとの意見が多かった

→ 将来的には、遺族(補償)等年金の制度趣旨を踏まえた議論を行い、夫と妻以外の者に対する支給要件を含めた年金の支給対象者の範囲や給付期間の妥当性を含め、遺族(補償)等年金の制度全体の在り方について、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある

→ 現行の長期給付を維持することが現時点では適当とする意見で一致した

→ 特別加算については、創設当時の考え方は現在では妥当せず、妻のみに加算を設ける合理性はないとの意見で一致した

→ 特別加算による夫と妻の差の解消の具体的な方策については、労使を含めてさらに議論を深める必要がある

2 遅発性疾病に係る保険給付の給付基礎日額について

→ 休業(補償)等給付などの給付額算定には、原則平均賃金に相当する額が用いられるが、①有害業務に従事した最終の事業場を退職した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合や②有害業務に従事した事業場を退職した後、就業していない期間に発症した場合に、現行の取扱いに課題があるとの声がある

→ 上記①については、発症時賃金を原則とし、発症時賃金が、ばく露時賃金より低くなる場合は、例外的にばく露時賃金を用いることが適当であるとの意見が多かった

→ なお、疾病の発症原因となった有害業務への従事が行われた最終事業場に対するメリット制の適用においては、被災労働者のばく露時賃金を基礎とした給付のみを加味することが適当である

→ 上記②については、当面は現状を維持することが適当と考える一方、今後、各種給付の制度趣旨を検討することとあわせて、本ケースにおける給付の在り方について再度検証することが望ましい

3 災害補償請求権、労災保険給付請求権に係る消滅時効について

→ 統一的な結論を得るには至らなかったため、労使を含めてさらに議論を深める必要がある

4 社会復帰促進等事業(社復事業)について

→ 社会復帰促進等事業の処分性については、社復事業として実施される労働者やその家族に対する給付については、従来は処分性が認められなかった特別支給金も含めて処分性を認め、審査請求や取消訴訟の対象とすることが適当である

→ 特別支給金の保険給付化については、保険給付化を行う際の具体的な課題も多いことから、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある

→ 給付的な社復事業に係る不服申立てを労働保険審査官および労働保険審査会法の対象とすることについては、国民のわかりやすさや利便性の観点から、保険給付と同様に労審法の対象とすることが適当である

Ⅲ 徴収等関係

1 メリット制

→ メリット制の効果については、一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点からもメリット制には一定の意義が認められるものと考える

→ メリット収支率の算定対象については、意見の一致をみることはなかったため、引き続き専門的な見地から議論を行うことが必要である

2 労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題について

→ 労災保険給付の支給決定(不支給決定)の事実については、事業主に対して情報提供されることが適当である

→ メリット制の適用を受ける事業主に対して、労災保険率の算定の基礎となった労災保険給付に関する情報を提供することについては、事業主に対して提供され、事業主が自ら負担する保険料が何故増減したのかがわかる情報を知り得る仕組みが設けられることが適当である

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。