商品詳細Merchandise

人事・総務担当者のためのハラスメント研修 設計・実践ハンドブック

概要

効果を最大限に引き出す研修デザインのポイント

◆パワハラ、セクハラ、マタハラ等を一掃する手法とは?

◆それぞれの職場にあった研修「カスタマイズ」のノウハウ

◆テスト、クイズ、ワーク等の研修ツールも豊富に紹介!

パワハラ防止法制が令和2年6月からスタート。このタイミングに合わせて、従業員へのパワハラ研修を予定している企業も多いようです。

しかし、パワハラを含むハラスメントの態様は、企業の規模や業種、個別的環境によって大きく異なり、一律の「教科書的な」研修を行っても、ほとんど防止効果は見込めません。自社の実態や実例に合わせ、それを徹底的に分析・検討した上で対策をとることが重要です。

また、ハラスメントとなることを恐れるあまり、社員教育やコミュニケーションが不能になってしまうケースもあります。

こうしたマイナス効果を抑えつつ、効果的な研修を行うことが人事・総務部門の今後のミッションとなってくるでしょう。

そこで本書では、さまざまなハラスメントを解決するための「効果を引き出す」研修をデザインし、実践する際のポイントを解説します。

詳細

[著者略歴]

加藤 貴之〔かとう・たかゆき〕

1962年生。早稲田大学卒。米経済誌『フォーブス』日本版編集部勤務後、情報サイト「ストレスケア・コム」設立。日本産業カウンセリングセンターコンサルタントを経て、2000年から(株)メンティグループ代表取締役コンサルタント。「組織コミュニケーション」の観点から企業・官公庁のパワハラ対策に携わり、1万人を超える人にパワハラ研修を行う。

著書:『ストレス解消ハンドブック』(PHP研究所) 監修ビデオ:『メンタルケアの聞く技術』『セクハラ相談 加害者ヒアリングの進め方』(以上、日本経済新聞出版社)、『メンタルヘルスケア実践のポイント』(PHP研究所)、『上司が萎縮しないパワハラ対策』(日本法令)。

[目次]

第1章 研修はシンプルに考える

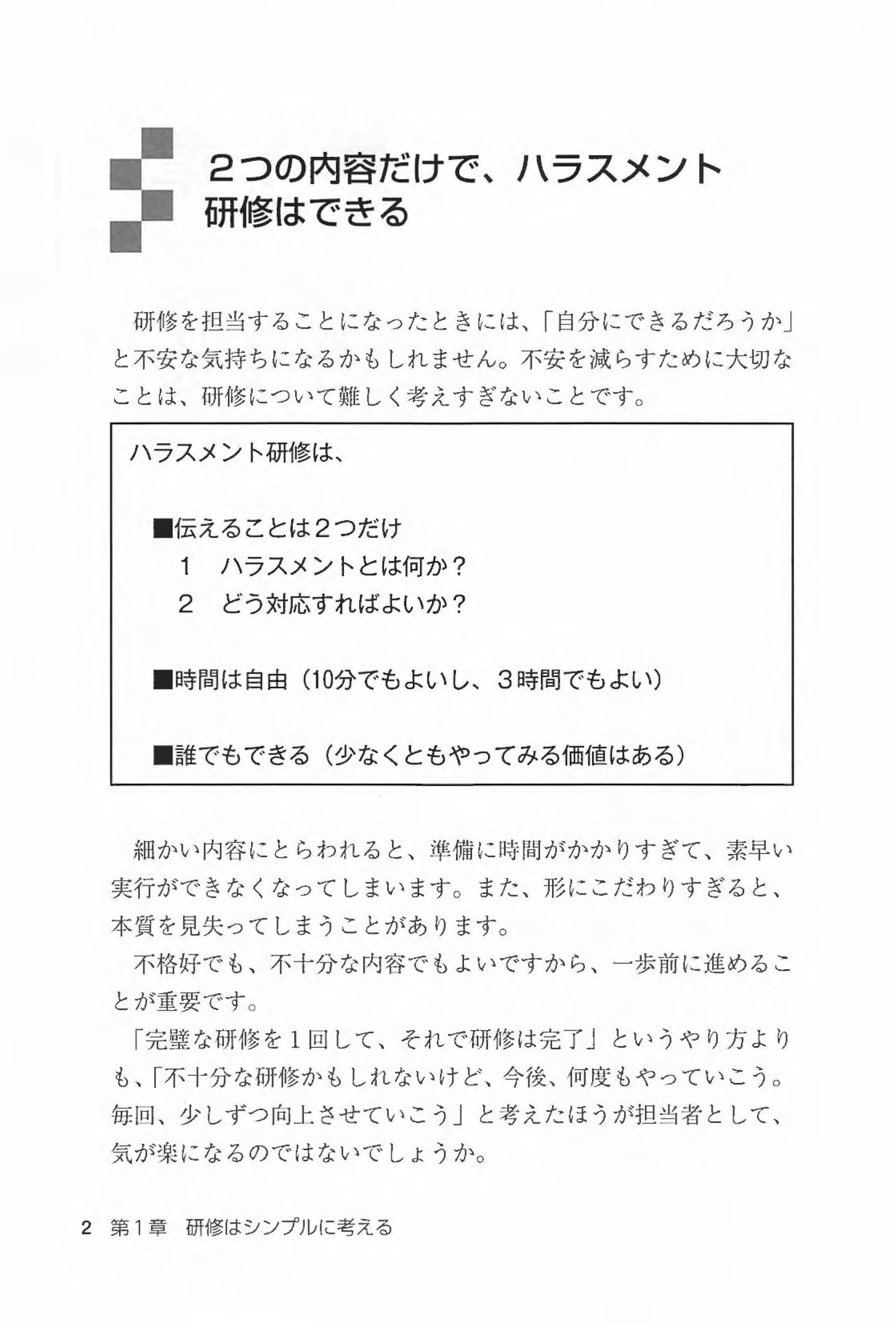

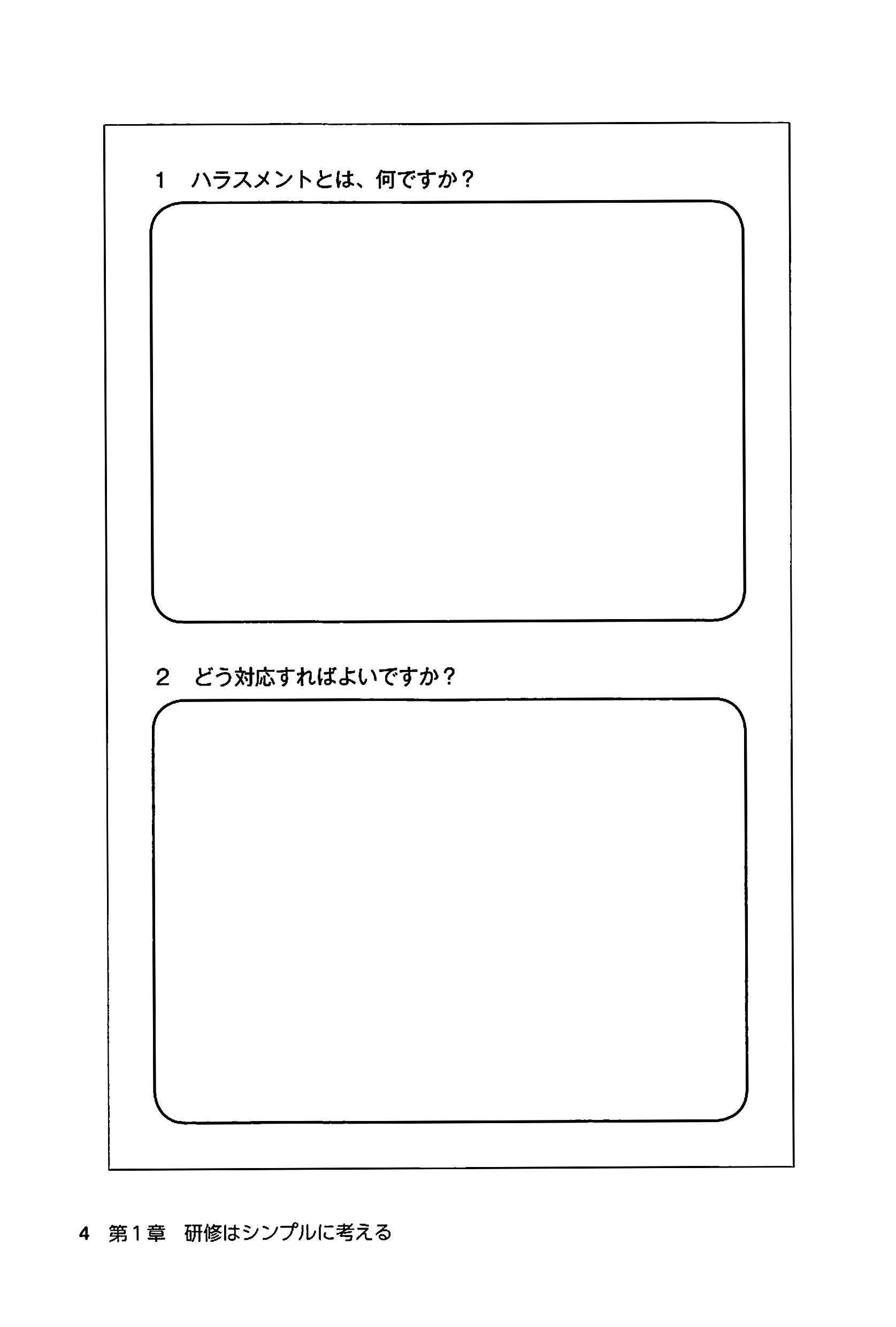

□2つの内容だけで、ハラスメント研修はできる

□研修は「判断力」と「対応力」を高めてもらうもの

□研修で大切な「リテンション」と「トランスファー」

□職場に合わせて「カスタマイズ」する

□研修の目的は「備えること」

□たった2つのことを再確認する

第2章 研修の準備をする

□研修時間の目安はどのくらい?

□研修会場のレイアウトは?

□10分ごとのモジュールをつくる

□練習は声に出すのは数回、あとは頭の中でやる

□レジュメ・配付資料はどんなものにする?

□どんなスライドがよいか?

□質問にどう備えておくか?

□受講者のニーズを探ることも重要な準備

□「ブリーフィング」という方法でもよい

□ウェブ研修という方法もある

□どんな情報源から情報を集めればよい?

第3章 法律と指針を確認しておく

□4つのハラスメントの法律を確認しておく

□4つの指針について知っておく

□4つの指針における各ハラスメントの「定義」は?

□4つの指針でわかるハラスメントの全体構造

□指針で求められている措置は、10又は11項目

□4つの指針の相談後の対応の違いを比較する

第4章 ハラスメントとは何か?

□ハラスメントは、一方的な言動で起こる

□パワーハラスメントとは何か?

□「オセロ」のようなイメージ

□「置き換えテスト」を使って考えてみる

□パワハラによって生じるダメージとは?

□「厚労省の企業名公表」より怖い「SNSの企業名公表」

□パワハラが起こると「情報」が上がってこなくなる

□パワハラはものを言えない職場で起こりやすい

□パワハラ対策の管理職にとってのメリットは?

□「よりよいマネジメント」を考えるだけでよい

□パワハラ対策の全体像と相場観をつかんでおく

□「パワハラのトライアングル」を意識した研修デザインも

□社内ルールの確認は研修に必ず入れる

□「監督責任」の研修がパワハラ防止のカギを握る

□セクシュアルハラスメントとは何か?

□マタニティハラスメントとは何か?

□シンプルな防止策は、「相手の話を聞くこと」

第5章 どう対応したらよいか?

対 応 編

□ハラスメントを受けたら?…相談する

□ハラスメントを受けたら?…距離をとる

□同僚として相談を受けたら?

□上司として相談を受けたら?

□ハラスメントを目撃したら?

□ハラスメントをしてしまったと思ったら?

□部下のハラスメントに気付いたら?

コミュニケーション編

□「短いコミュニケーション」を増やす

□双方向のコミュニケーションにする

□「さん付け」で名前を呼ぶ

□叱る前に「予告」をしておく

□叱る目的をはっきりさせる

□「ねぎらい」の言葉を増やす

□フェイルセーフ状態をつくっておく

□「ワン・オン・ワン・ミーティング」をする

□「プッシュ型」から「プル型」へ

□「3秒間の沈黙」をつくる

□「インターチェンジ」を増やす

□部下等からリスク情報を早めに伝える

□部下等からホウレンソウの「相談」を使う

□部下等から上司や先輩に話しかける

指 導 編

□家を建てるためにレンガを積め

□結果が出るまでの「タイムラグ」を見込んでおく

□結果が出ない人には、プロセスの改善にフォーカスする

□アドバイスをしてくれる人を持つ

判 断 編

□「他の人だったら…?」と考える

□「自分だったら…?」と考える

□「より良いマネジメントはないか?」と考える

第6章 研修用ツールを作り、ワークを取り入れる

□研修用ツールを作り、ワークを取り入れる

□就業規則から「テスト」を作る

□4つの指針から「テスト」を作る

□アンケート結果を「クイズ」にする

□その場で「クイズ+実態調査」をする

□研修用ビデオを使って、ディスカッション

□「簡易チェックリスト」を用意しておく

第7章 研修デザインの参考例

□研修の組立て方は、最小から増やしていく

□相手に合わせて2つの内容を配分する

□パワハラ、セクハラ、マタハラのどれにウエイトを置くか

□10分単位のモジュールを作っておいて組み立てる